iU近隣の文化財から紐解く墨田区文花の歴史

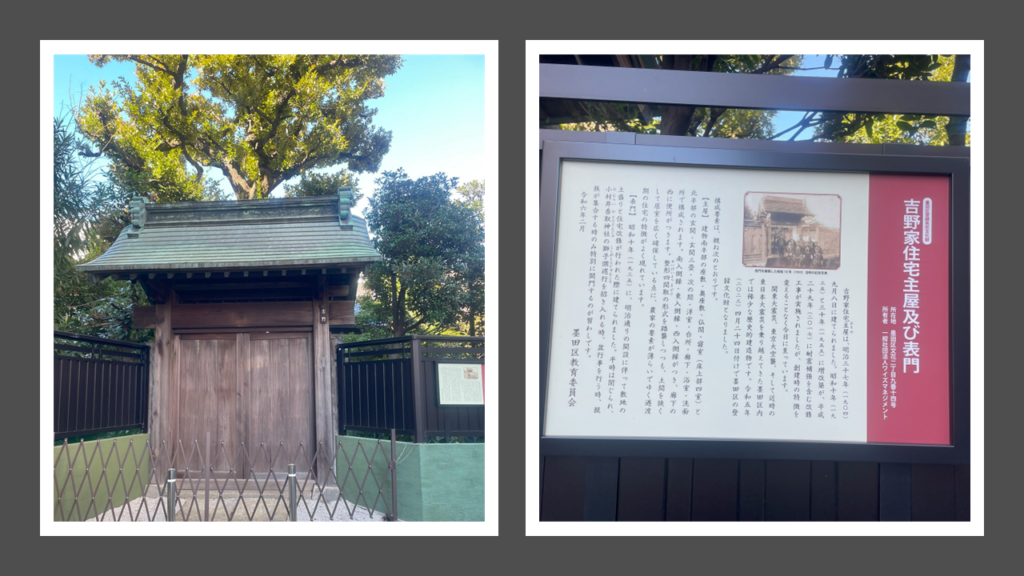

iU(情報経営イノベーション専門職大学)の最寄り駅である小村井駅周辺には、墨田区登録有形文化財に指定された「吉野家住宅主屋及び表門」が存在します。この歴史的建造物は、地域の歴史と文化を伝える重要な遺産です。

吉野家住宅の歴史と特徴

吉野家は、小村井地域の旧家として知られています。主屋は明治37年(1904年)9月8日に建築され、整形四間取りの形式を踏襲しつつ、土間を狭く設計し、大黒柱の両側に太柱を配置するなど、居室部分を充実させた構造が特徴です。これは、明治時代に農家の要素が薄れ、都市型住宅の形式が顕著に現れた例として、住宅建築史上貴重な遺構とされています。幾度かの改修を経ても、創建当時の特徴を維持し続けています。

表門は昭和10年(1935年)、明治通りの開通に伴う土盛りと主屋の改修時に新築されました。通常の木戸門ながら、その規模は大きく、地域の祭礼や盆行事、親族の集まりなど限られた行事の際にのみ開かれる伝統を守り続けています。

吉野家のルーツと小村井の地名の由来

筆者は、八島花文化財団主催の「八島花文化サロン」に参加し、特別に吉野家住宅の内部を見学する機会を得ました。その際、家主である吉野様から直接お話を伺いました。驚くべきことに、吉野家のルーツは四国の阿波国にあり、黒潮に乗って千葉の安房(上総国)に移住し、戦国時代から江戸初期にかけて現在の小村井の地に定住したとのことです。文献は残っていませんが、吉野様が資料を丹念に調査し、この歴史的事実を確信されたそうです。

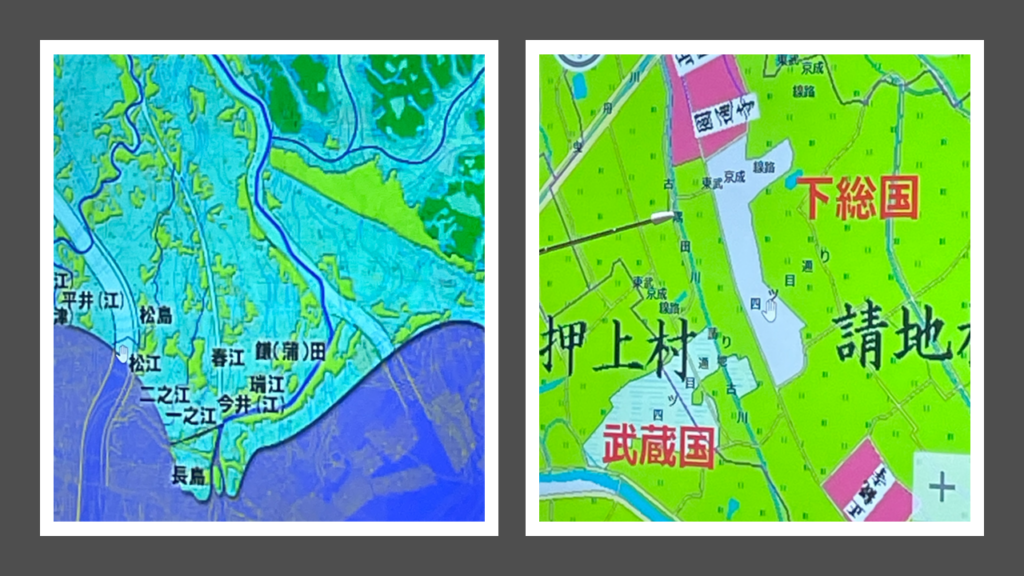

「小村井」という地名は、室町時代の文献によれば「入江に面した小さな村」という意味の「小村江」と記されていたそうです。このことからも、地域が水辺に近い環境であったことがうかがえます。

「文花」という地名の由来

現在、吉野家住宅が所在する地域は「文花(ぶんか)」と呼ばれています。この地名の由来は、以下の通りです。

「文」:地域に文教施設が多く存在することから、「文」の字が採用されました。

「花」:近隣に鎮座する吾嬬神社の祭神である弟橘媛(おとたちばなひめ)にちなみ、「花」の字が選ばれました。

これらを組み合わせて「文花」という地名が誕生したのです。また、吾嬬神社が位置する「立花(たちばな)」という地名も、弟橘媛に由来しています。

地域の歴史と文化を未来へ

吉野家住宅主屋及び表門は、非公開となっていますが、表門は外からその姿を眺めることができます。この歴史的建造物は、地域の長い歴史と文化を今に伝える貴重な存在です。iUの学生や地域の皆さんも、身近にあるこのような文化財に目を向け、地域の歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

墨田区有形文化財 吉野家住宅主屋及び表門のご紹介https://www.city.sumida.lg.jp/kosodate_kyouiku/tiiki_kyouiku_shien/bunkazai_hogo/bunkazai_itiran/new_shoukai/yoshinokeomoyaomote.html